丁酸梭菌是一種專性厭氧菌����,能通過競爭��、排斥及替代等作用抑制大腸桿菌等致病菌在腸道中的黏附作用�����,并由Toll樣受體(TLR)介導免疫應答����,增強機體免疫力。其主要代謝產(chǎn)物——丁酸是結腸上皮細胞的主要能量物質(zhì)�����,能促進結腸上皮細胞增殖��,增強腸道屏障功能�;其代謝產(chǎn)生的其它物質(zhì)可以補充機體所需的營養(yǎng)素和提高腸道對飼料中營養(yǎng)物質(zhì)的消化、吸收與利用率�����,改善畜禽生產(chǎn)性能。本文就丁酸梭菌及其代謝產(chǎn)物對畜禽腸道屏障和免疫功能的影響及其機制作一綜述�����,旨在為丁酸梭菌新功能的挖掘及調(diào)節(jié)腸道健康的生產(chǎn)應用提供參考�����。全文已在《飼料工業(yè)》2019年第6期刊出��。

近幾十年來��,為了降低集約化養(yǎng)殖模式下畜禽疾病的發(fā)生率����,提高生產(chǎn)性能���,抗生素被廣泛應用于畜牧生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)��?����?股氐拇罅渴褂秒m在一定程度上抑制了有害菌的生長�,增強了機體的免疫力,但由于監(jiān)管難度大�,不可避免造成了抗生素的濫用,增加了抗生素的殘留以及超級細菌的產(chǎn)生和擴散機率[1]�,嚴重威脅著人類健康。鑒于此��,世界衛(wèi)生組織倡議慎用抗生素�,1986年,瑞典便開始全面禁止在飼料中添加抗生素����,近十五年,歐盟�����、韓國和美國也出臺相關禁抗政策����。2016年,農(nóng)業(yè)部刪除了附錄1產(chǎn)品中的硫酸黏菌素預混劑�,2018年在13號文——《獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作方案(2018~2021年)》中明確指出,藥物飼料添加劑將在2020年全部退出��。

我國微生態(tài)學奠基人魏曦先生曾預言:抗生素之后的時代將是微生態(tài)制劑時代[2]��。微生態(tài)制劑作為一種抗生素代替物,具有更綠色�、健康、安全的特點����。微生態(tài)制劑類的藥品、保健食品正逐漸涌入市場并形成產(chǎn)業(yè)[3]����。丁酸梭菌作為微生態(tài)制劑類的飼料添加劑,可有效改善畜禽腸道健康���,增強機體免疫��,促進畜禽生長�。因此��,本文以丁酸梭菌及其代謝產(chǎn)物對腸道健康�����,包括對機體腸道屏障和免疫的影響及其可能的作用機制做一綜述����,以期為丁酸梭菌產(chǎn)品升級和開發(fā)更加高效的復合型微生態(tài)制劑提供思路。

丁酸梭菌代謝產(chǎn)物的營養(yǎng)功能

丁酸梭菌在腸道中通過發(fā)酵作用能產(chǎn)生多種物質(zhì)����,包括各種酶類、維生素�����、短鏈脂肪酸等��,這些物質(zhì)不僅可以補充機體的營養(yǎng)需要��,而且能促進腸道對飼料中營養(yǎng)物質(zhì)的消化�����、吸收和利用����,提高畜禽的生長性能。王潤之等[4]發(fā)現(xiàn)�����,日糧中添加丁酸梭菌可顯著提高種番鴨蛋的受精率�����,且這種作用是通過丁酸梭菌在腸道內(nèi)代謝產(chǎn)生的多種維生素和酶類等物質(zhì)加強了種番鴨對鈣、磷����、錳、鋅����、銅和鐵等礦物質(zhì)的吸收以滿足番鴨繁殖性能的需要實現(xiàn)的。

丁酸梭菌在腸道無氧環(huán)境中代謝�����,產(chǎn)生了蛋白酶�、淀粉酶�����、脂肪酶�����、糖苷酶����、纖維素酶等消化酶,與腸道中分泌的腸酶體系共同作用��,把進入腸道的大分子碳水化合物�����、蛋白質(zhì)和脂肪等酶解成單糖����、短肽或氨基酸、甘油-脂或甘油等小分子物質(zhì)��,能被小腸直接吸收和利用��,從而顯著提高了飼料中的營養(yǎng)吸收效率�����。Takahashi等[5]研究證實�,補充丁酸梭菌能顯著提高仔豬和肉雞的飼料轉(zhuǎn)化率(Feed Conversion Rate, FCR)和平均日增重(Average Daily Gain, ADG)���。Liao等[6]在肉雞上的試驗和李玉鵬等[7]在斷奶仔豬上的試驗與上述結果一致���。此外,Nakajima等[8]發(fā)現(xiàn)�,丁酸梭菌在大腸中產(chǎn)生的外切和內(nèi)切果膠裂解酶以及果膠甲酯酶����,能通過協(xié)同作用參與果膠等物質(zhì)的消化��,產(chǎn)生4, 5-不飽和二半乳糖醛酸�,然后在其它酶的作用下進一步被分解成一些短鏈脂肪酸[9]�,為腸道上皮細胞發(fā)育提供能量。

丁酸梭菌在腸道中能產(chǎn)生多種B族維生素(如核黃素��、煙酸�、吡哆醇、泛酸和葉酸等[10])和維生素E等[11]����。維生素B以輔酶的形式參與體內(nèi)碳水化合物����、蛋白質(zhì)和脂肪代謝����,維持機體正常生理活動���。其中核黃素和煙酸經(jīng)磷酸化作用與蛋白質(zhì)結合成的脫氫酶對于維持機體生物氧化和細胞呼吸至關重要;吡哆醇磷酸化后作為脫羧酶和轉(zhuǎn)氨酶的輔酶參與氨基酸代謝��;泛酸可與焦磷酸等生成輔酶A���,參與三大營養(yǎng)物質(zhì)的代謝和生物轉(zhuǎn)化過程����;而葉酸作為一碳單位的載體�����,主要參與嘌呤和嘧啶的合成��。維生素E則有助于腸黏膜損傷的修復�����,促進傷口愈合。Cadir等[12]發(fā)現(xiàn)�����,給大鼠口服維生素E可降低缺氧造成的腸道形態(tài)學損傷��。此外��,提前用維生素E干預能夠減輕電離輻射所致的腸道炎癥���,且這種作用與維生素E的抗氧化性有關[13]�。

丁酸梭菌在厭氧發(fā)酵過程中能產(chǎn)生大量的短鏈脂肪酸(Short-Chained Fatty Acid, SCFA)�,包括乙酸、丙酸���、丁酸等�����,它們均能被結腸上皮細胞吸收利用[14]����,為細胞提供能量來源[15]��,其中有超過70%的能量來自丁酸的氧化。除此之外���,丁酸梭菌也能為腸道中的其它益生菌���,包括雙歧桿菌和乳酸菌等的生長繁殖提供能量[16]。丁酸梭菌是最有效的丁酸生產(chǎn)者[17]���,且在所有的SCFA中,丁酸的代謝率最高�。因此,丁酸梭菌的功效部分依賴于丁酸的作用���。

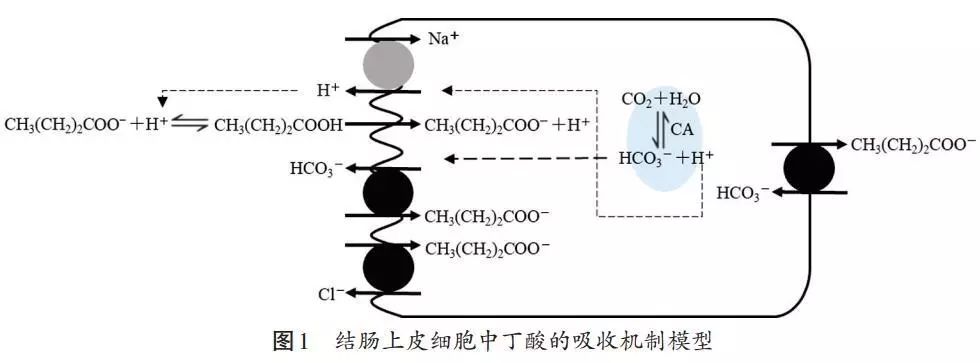

(1)丁酸的產(chǎn)生��、吸收與利用(見圖1)

丁酸梭菌主要利用腸道中的谷氨酰胺和葡萄糖等營養(yǎng)物質(zhì)生成丁酰CoA�����,丁酰CoA則通過丙酮酸途徑在磷酸轉(zhuǎn)丁酰酶作用下生產(chǎn)丁酰磷酸鹽���,最后經(jīng)丁酸激酶作用生成丁酸。此外�����,丁酰CoA還可在乙酸參與的情況下通過丁酰CoA-乙酰CoA轉(zhuǎn)移酶的作用生成丁酸和乙酰CoA。但究竟哪種是丁酸梭菌產(chǎn)生丁酸的主要途徑目前還存在爭議�。

丁酸主要在大腸中產(chǎn)生,經(jīng)被動擴散與特異性載體運輸被盲腸和結腸上皮細胞吸收[18]����。丁酸在腸道中存在解離和非解離形式,非解離的丁酸質(zhì)子化(與H+結合)后是脂溶性的����,能夠以被動擴散的方式進入上皮細胞內(nèi),并釋放出H+��,導致細胞質(zhì)酸化����。此時Na+/H+交換系統(tǒng)(Na+-H+ Exchanger, NHE)被激活,增加H+的轉(zhuǎn)出和Na+的轉(zhuǎn)入�,以保持細胞內(nèi)外pH值的穩(wěn)定[19-20]。因此腸上皮細胞以質(zhì)子化擴散的方式吸收丁酸與細胞上的NHE活性之間存在功能性偶聯(lián)關系����。而解離狀態(tài)的丁酸主要通過載體介導的丁酸陰離子與HCO3-進行交換,這些載體包括腺瘤下調(diào)因子(Down Regulated in Adenoma���,DRA)和假定陰離子1(Putative Anion 1, PAT1)等[21]����。DRA和PAT1能轉(zhuǎn)進解離的SCFA,同時轉(zhuǎn)出HCO3-�。此外,當上皮細胞內(nèi)的pH值上升時�����,陰離子交換劑2(Anion Exchangers 2�����,AE2)被激活���,也能將HCO3-轉(zhuǎn)運出細胞外。腸上皮細胞的頂端和基底外側膜均存在陰離子交換方式���,但其對丁酸和HCO3-的轉(zhuǎn)運方向恰好相反[20]�����。

丁酸被細胞吸收后��,首先在細胞質(zhì)中經(jīng)丁酰CoA合成酶活化為丁酰CoA���,然后在脫氫酶���、水合酶以及硫解酶的作用下生成乙酰CoA,進入三羧酸循環(huán)產(chǎn)生ATP[22]����,為腸上皮快速提供能量。此外���,丁酸產(chǎn)生的乙酰CoA以及通過羥甲基戊二酸單酰CoA途徑產(chǎn)生的酮體(乙酰乙酸���、β-羥丁酸和丙酮)可作為腸上皮細胞合成其它物質(zhì)的底物。

(2)提高腸道屏障功能

腸道是機體與外界進行物質(zhì)交換的場所��,不可避免會接觸大量有毒有害物質(zhì)����。腸道上皮屏障能有效抵御這些微生物或毒素的入侵,而腸道完整性是腸上皮發(fā)揮屏障功能的基礎�。丁酸有助于改善絨毛形態(tài)結構,保護腸道屏障功能����。

丁酸的高效利用能促進結腸上皮細胞的增殖和分化�,增加蛋白質(zhì)合成���,抑制細胞凋亡[23]����,加快腸上皮的更新�,增加細胞間緊密連接[24-25]。增強腸道屏障功能���。不僅如此����,在損傷刺激的條件下�����,丁酸鹽還可促進腸上皮再生�����,修復破損的腸黏膜�����。研究表明�����,仔豬早期斷奶會破壞腸道完整性�,而日糧中添加丁酸能降低隱窩深度,提高絨毛高度與隱窩深度比值[26]�,降低腸道通透性[27]。此外�,丁酸還可逆轉(zhuǎn)脂多糖誘導的緊密連接蛋白和閉合蛋白表達的降低,增強腸道屏障功能����,這可能與丁酸加快了緊密連接蛋白的遷移和裝配速度有關[28]。然而�,腸道中高濃度的丁酸會促進細胞凋亡,誘導腸黏膜損傷[29]�。Kaiko等[30]研究發(fā)現(xiàn),丁酸可降低斑馬魚腸道干細胞活性����,而對小鼠結腸干細胞則無明顯作用。隱窩的特殊細胞結構一定程度上能夠保護干細胞免受腸腔中某些因子的刺激。由于斑馬魚腸道中不存在隱窩結構�����,丁酸可直接接觸腸道干細胞�。值得深思的是,腸道干細胞是腸上皮更新或再生的動力來源�����,丁酸的促生長可能并非是它作為一個信號分子刺激腸道干細胞的增殖和分化����,那么這種作用是通過什么樣的途徑實現(xiàn)的呢?這一問題需待更進一步的研究去解析����。

腸道定植的菌群之間保持著相對平衡,它們共同維護了腸道微生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定�����。但這種動態(tài)的平衡狀態(tài)易受外部因素和機體自身生理狀況的影響�。尤其是幼年動物����,由于腸道發(fā)育不完全��,微生態(tài)系統(tǒng)比較脆弱��,致病性大腸桿菌等有害菌易于在腸道中繁殖����,導致機體發(fā)生腹瀉等腸道疾病[31]�。研究表明,丁酸梭菌能夠通過競爭�����、排斥�、替代以及改變腸道微環(huán)境來有效調(diào)節(jié)腸道微生態(tài)的菌群平衡,抑制有害菌生長[32]���,從而有效降低動物腹瀉率�,大幅提高其成活率[33]�。

1975年,Clarke等[34]首次在丁酸梭菌NCIB 7423菌株中分離純化一種多肽——丁酸梭菌素7423���,這種丁酸梭菌素能夠有效抑制致病菌生長繁殖���。趙熙等[35]對植入丁酸梭菌的小鼠腸道內(nèi)容物進行檢測��,發(fā)現(xiàn)其中的雙歧桿菌和乳桿菌的數(shù)量相較于對照組明顯增加�����,而腸球菌�、腸桿菌等致病菌的數(shù)量則顯著降低����。體外試驗同樣很好地說明丁酸梭菌的抑菌效果[36]。

丁酸抑菌機理除了它通過各種方式抑制有害菌的黏附外[37]��,還可通過調(diào)節(jié)腸道pH值達到抑制有害菌繁殖的目的��。腸道中大多益生菌生活的最適pH值是偏酸性����,而大部分致病菌為弱酸性偏堿性[38],丁酸可微調(diào)腸道環(huán)境的pH值����,從而促進益生菌的生長,抑制有害菌的生長���。而益生菌數(shù)量的增加會進一步壓縮有害菌的生存空間�����,加劇了有害菌的脫落和死亡�。

腸道是機體最大的免疫器官����,其功能的發(fā)揮主要依賴于腸道相關黏膜免疫細胞的作用。丁酸梭菌能加強機體免疫應答�����,增加免疫活性細胞的數(shù)量���,降低腸道炎癥反應��。

腸道中Toll樣受體(TLR)可介導微生物分子的識別以消除病原體[39]�����,因此����,其活性高低對于機體的免疫應答的靈敏度至關重要[40]。研究發(fā)現(xiàn)����,丁酸梭菌能提高腸道中TLR2 mRNA豐度,當TLR2被敲除后����,丁酸梭菌誘導細胞產(chǎn)生的免疫應答能力降低[41],說明TLR2介導了由丁酸梭菌加強的免疫應答反應����。

腸道相關黏膜免疫細胞包括肥大細胞和淋巴細胞等是機體抵抗感染的第一線細胞。研究表明����,日糧中添加丁酸鈉可增加腸道中肥大細胞和淋巴細胞的數(shù)量[42],說明丁酸鈉可增強腸道免疫能力�����。丁酸梭菌能夠在機體出現(xiàn)炎癥反應時通過影響免疫細胞分泌某些抗炎因子抑制炎癥反應��,其中白細胞介素-10(IL-10)是丁酸梭菌588發(fā)揮抗炎作用的重要因子�����。相關研究發(fā)現(xiàn),丁酸梭菌588能誘導腸巨噬細胞產(chǎn)生IL-10���,且TLR2信號傳導可正向誘導IL-10的產(chǎn)生[43-44]��,而IL-10的增加會抑制促炎性細胞因子IL-4的表達[45]。此外�����,有研究表明��,TReg細胞在免疫穩(wěn)態(tài)的建立和維持以及抑制炎癥性免疫反應和自身免疫中同樣起到了重要作用[46]����,IL-10產(chǎn)生能增加TReg細胞的積累,達到保護結腸效果[47]����。血液中的抗體水平也可間接說明腸上皮黏膜的炎癥反應程度。丁酸梭菌能顯著提高櫻桃谷肉鴨血清中C3�����、C4(補體系統(tǒng)重要組成部分)[6]��,以及雞[48-49]和斷奶仔豬[50]血清中IgA、IgG和IgM的含量���,表明丁酸梭菌增強了機體的免疫力�,降低了炎癥反應�。NF-κB信號通路介導了炎癥反應過程,其中���,NF-κB是調(diào)節(jié)免疫和炎癥反應的樞紐�。有研究表明����,丁酸鈉可抑制NF-κB的活性[51]。丁酸鈉還可通過抑制LPS應答機制下調(diào)NF-κB通路表達��,從而緩解炎癥反應[52]�����。

丁酸梭菌代謝產(chǎn)生抗氧化酶,通過減少反應性氧代謝物來調(diào)節(jié)氧化應激[53-54]����,從而提高機體的抗氧化能力。谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)和超氧化物歧化酶(SOD)是機體內(nèi)重要的抗氧化酶��,而丙二醇(MDA)是一種脂質(zhì)過氧化產(chǎn)物����,反映了機體氧化應激的程度��。Liao等[6]研究表明�����,日糧中補充丁酸梭菌能顯著提高肉雞腸道中GSH-Px含量���,同時降低腸黏膜MDA水平。丁酸梭菌也能產(chǎn)生具有清除活性氧的酶�,即NADH和NADPH氧化酶。Kawasaki等[55]在丁酸梭菌的胞質(zhì)部分中檢測到了NADH/NADPH氧化酶以及SOD活性�,機體通過它們清除腸道中活性氧來提高抗氧化能力。

綜上所述����,丁酸梭菌不僅能依靠自身調(diào)節(jié)腸道菌群平衡�����,通過TLR介導機體的免疫應答反應增強局部免疫力�����,而且其代謝產(chǎn)物對于提高營養(yǎng)物質(zhì)的消化吸收和機體抗氧化能力以及改善腸道屏障功能也起到了積極的正向作用��。尤其是其產(chǎn)生的丁酸��,作為結腸上皮細胞的主要能源物質(zhì)����,可促進腸道發(fā)育��。由于丁酸在干細胞暴露的情況下會抑制它的增殖�,那么丁酸作用于腸上皮細胞與腸道干細胞存在著怎樣的差異,以及它如何影響腸上皮細胞的增殖和分化過程都值得深入挖掘�。鑒于丁酸梭菌及其代謝產(chǎn)物廣泛而有效的作用,因此有必要充分解析其促進腸道發(fā)育���、增強機體免疫的機制�,為其在畜牧生產(chǎn)中的應用,包括抗生素替代以及新產(chǎn)品的研發(fā)提供理論依據(jù)���。

參考文獻及更多內(nèi)容詳見:

飼料工業(yè)���,2019,40(6):7-12.

資料來源:本文內(nèi)容轉(zhuǎn)自飼料工業(yè)���,如有侵權���,請聯(lián)系刪除。